Was erwartet uns in der Zukunft? Das weiß Peter zwar auch nicht hundertprozentig, aber immerhin hat er mal nachgeforscht, was in Sachen Diabetestechnik (mehr oder weniger) in den Startlöchern steht.

Diabetiker reagieren auf „Zukunftsmusik“ meiner Erfahrung nach in den seltensten Fällen euphorisch. Wenn man nicht gerade ein handfestes Produkt vorzuweisen hat, dann ist man oftmals mit Optimismus alleine auf verlorenem Posten. Wer kann es ihnen auch verübeln? Seit den 1980er Jahren können die Typ-1-Diabetes-Veteranen von Pharma- und Medizinprodukteindustrie und Ärzten immer wieder hören, dass man „ja kurz vor der Heilung steht“! Naja, der Fortschritt war für so vollmundige Behauptungen recht überschaubar und hat erst in der letzten Dekade richtig an Fahrt aufgenommen. Das ist meiner Meinung nach nicht vordergründig der Medizinprodukteindustrie selber zu verdanken, sondern eher Forscherteams aus aller Welt, die gezielte Studien und Versuchsreihen für revolutionäre Zukunftstechnologien betreiben. Besonders forcieren die Weiterentwicklung der Systeme aber inzwischen die Betroffenen selbst. Nach ungezählten Jahren sind sie es leid, auf eine Lösung zu warten. Sie hacken ihre Geräte, um daraus selbst gebaute Hybrid-Closed-Loop-Systeme zu bauen. Wer jetzt aber an halbgare Technik denkt, die mehr schlecht als recht funktioniert, der irrt gewaltig. Ich selbst hatte das Vergnügen, einen solchen Hybrid-Closed-Loop für meine Partnerin zu bauen. Nach mehr als einem Jahr Testlauf bin ich absolut davon überzeugt, dass die Community jedes bisher in Deutschland konventionell erhältliche System mit ihren Lösungen in den Schatten stellt. Das liegt aber nicht daran, dass die Medizinprodukteindustrie nicht das Gleiche könnte, sondern an der schwierigen Gesetzes- und Zulassungslage für medizinische Produkte, an die man hier gebunden ist. Es müssen strengste Richtlinien zum Schutz des Patienten eingehalten werden – und das ist auch gut so. Dennoch lohnt es sich, aktiv die Forschung auf dem Gebiet der Behandlungen zu verfolgen. Die Technik bietet heutzutage bereits viele nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten.Die smarte Linse

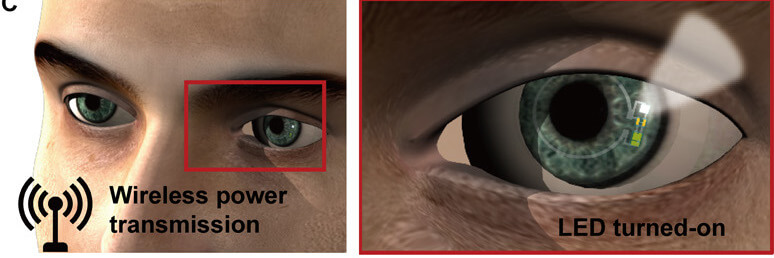

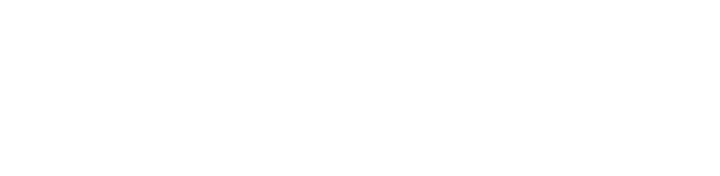

In den nächsten Jahren wird sich an der Größe eines CGM-Systems sicherlich so einiges tun. Vielleicht wären hier irgendwann sogar Kontaktlinsen denkbar. Bereits jetzt gibt es Prototypen-Studien zu diesem Thema. Besonders diese im folgenden erwähnte Studie habe ich deshalb als Wegweiser für eine mögliche Zukunft herangezogen. Es handelt sich hier um keine Humanstudie, lediglich die Realisierbarkeit wird hier erforscht und geprüft. Durch verbaute Sensoren zur Glukosemessung in der Tränenflüssigkeit und eine Spule für kabellose Energieübertragung funktioniert dieser Sensor im Kleinformat autonom. Besonders beeindruckend finde ich die Bauform der Linse selbst. Sie hat eine Verformung wie bei einer handelsüblichen Kontaktlinse in der Studie ausgehalten. Durch ihre dehnbaren Materialien und speziell sich in hauchdünnen Schichten überlappenden leitfähigen Teilen soll kein Unterschied im Tragekomfort zu einer normalen Kontaktlinse bestehen. Man würde auch keine zusätzliche Hardware zum Auslesen der Werte benötigen. Die direkte Übertragung auf z.B. ein Smartphone funktioniert, da hier gängige Übertragungsstandards, wie Bluetooth oder Wifi genutzt werden.

Das CGM als temporäres Aufklebe-Tattoo

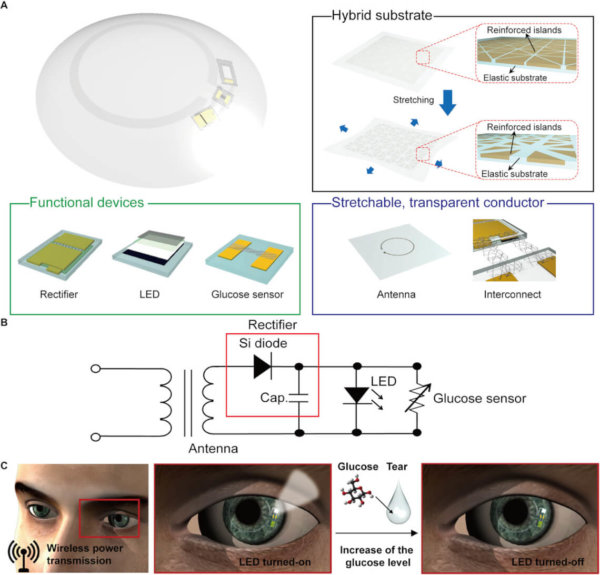

Wer aber (genau wie ich selbst) mit Kontaktlinsen nie so wirklich warm geworden ist, der setzt sich in Zukunft als CGM vielleicht lieber eines dieser flexiblen Sensor-Tattoos, die als Prototypen bereits getestet werden. Auch hier liegt bis zum fertigen Produkt aber noch viel Arbeit vor den Forschern. Hier würde durch kabellose Strominduktion über eine Spule die Energiequelle im System selbst entfallen. Der Sensor ermittelt durch einen anliegenden Niederstrom mittels reverser Iontophorese den Gewebezucker. Durch die Schichtung des Tattoos wäre eine präzise Messung möglich. Das Tattoo ist in sich überlappenden Schichten aufgebaut, ebenso die elektronischen Komponenten. Die Haut ist extrem flexibel und dehnbar, ein aufgeklebtes CGM muss diese Bewegungen nicht nur ausgleichen können, sondern dann auch noch ohne Beeinträchtigung funktionieren. Da das Tattoo nur auf der Haut klebt, ohne diese zu verletzen, fallen Vernarbungen im Gewebe durch ständige Punktierungen der Haut weg. Der Sensor könnte also in der Theorie sehr viel länger pro Zyklus an einer Stelle getragen werden und an der gleichen Stelle sofort erneut gesetzt werden. Allerdings ist das nur eine Annahme von mir. Zeiten, in denen ein Typ-1er wegen Vernarbungen keine gute Stelle mehr für einen Sensor findet, wären hiermit endgültig Vergangenheit.

Es kommt noch mehr!

Das war der erste Teil meines kleinen Reports zu neuen Behandlungsmöglichkeiten. Im zweiten Teil wird es spannend weitergehen mit noch tiefgreifenderen Behandlungsmöglichkeiten, die allerdings eher in der fernen Zukunft liegen. Der nächste Teil wird also theoretischer, aber trotzdem sehr spannend und bietet Einblicke in tiefgreifende Änderungen der kompletten Diabetestherapie als Ganzes.Noch mehr spannende Ausblicke in die Zukunft der Diabetestherapien gibt es von Basti: Smarte Insuline – the next big thing!?