In den letzten Beiträgen hat sich Dr. Andreas Thomas mit „unblutiger Glukosemessung“ befasst. Nun geht er einen Schritt zurück und stellt den aktuellen Stand der erhältlichen (minimal-)invasiven CGM-Systeme vor.

Die aktuellen kontinuierlichen Glukosemonitoring-Systeme (CGM-Systeme) messen überwiegend minimal-invasiv (außer der implantierbare Glukosesensor Eversense XL). Da einige Systeme (Dexcom G6, FreeStyle Libre) werkskalibriert sind, ist bei diesen eine Selbstverletzung nur beim Legen des Glukosesensors zwangsläufig (allerdings sollte das System bei unklaren Glukoseverläufen mit einer Blutzuckermessung überprüft werden). Das heißt, werkskalibrierte CGM-Sensoren erfüllen auch ein wenig den Wunsch der Patienten, sich möglichst „nicht mehr stechen zu müssen“. Im letzten Jahrzehnt hat sich das CGM mit Anzeige der aktuellen Glukosewerte (rtCGM – Real Time CGM) bzw. mit Anzeige der Glukosewerte nach einem Scan über den Glukosesensor, z.B. mit dem Monitor des Gerätes (iscCGM – CGM mit intermittierendem Scannen) zunehmend als therapeutisches Hilfsmittel etabliert, ähnlich wie Jahrzehnte früher die Blutglukosemessung. Damit wurde ein Wunsch der Patienten wahr, den Glukoseverlauf fortlaufend gemessen zu bekommen und dabei neben dem Glukosewert auch den Glukosetrend beobachten zu können. Seit dem Jahr 2016 werden die Kosten dafür bei entsprechender Indikation von den Krankenkassen übernommen. [1]Die sensorunterstützte Therapie

Dabei hat CGM ein deutlich weitreichenderes Einsatzfeld gefunden als zur Therapieunterstützung im Rahmen einer intensivierten Insulintherapie (ICT), bezeichnet als sensorunterstützte Therapie (SuT), bzw. einer Insulinpumpentherapie, bezeichnet als sensorunterstützte Pumpentherapie (SuP). Weil ein Teil der Glukosesensoren bereits werkseitig kalibriert ist, ermöglichen solche CGM-Systeme (aktuell das iscCGM FreeStyle Libre und das rtCGM Dexcom G6) die teilweise Ersetzung der von vielen Patienten als belastend empfundenen Blutglukosemessung (SMBG – SelbstMessung der BlutGlukose). Eine besondere Bedeutung hat CGM als ein unabdingbarer Baustein in AID-Systemen (AID – Automatische InsulinDosierung), womit die Insulinzufuhr über eine Insulinpumpe automatisiert realisiert wird. Schließlich kann CGM die Grundlage für die Digitalisierung der Diabetesbehandlung sein, so innerhalb von Patienten-Entscheidungssystemen (PDSS). In diesem Fall werden die Glukosedaten über ein Smartphone in eine Cloud und von dort in einen Großcomputer übertragen. Dieser analysiert den Glukoseverlauf und sendet dem Anwender Hinweise, wie er seine Therapie in einer aktuellen Situation optimal gestalten kann. Grundsätzlich wird CGM zunehmend zum Standard der Therapie von insulinbehandelten Patienten. Dazu trägt auch bei, dass der mit CGM verbundene Therapiefortschritt in zahlreichen klinischen Studien nachgewiesen wurde. CGM liefert eine Reihe von Glukosedaten, die eine umfassendere Beurteilung der Glukoseregulation zulassen als durch die punktuelle Blutglukosemessung und den Langzeitglukosewert HbA1c allein. Letzterer ist zwar nach wie vor ein Goldstandard, um den Erfolg einer Therapie zu beurteilen, hat aber gewisse Nachteile (nur Beurteilung der mittleren Glukose über einen Zeitraum von 2-3 Monaten, Glukoseschwankungen sind damit nicht nachweisbar, es existieren eine Reihe von Einflüssen, z.B. Erkrankungen, verschiedene Medikamente). Die durch CGM erzeugten Daten erweitern somit wesentlich die Möglichkeiten der Therapiebeurteilung und -optimierung. Zu den Daten aus CGM-Profilen gehören:- der die Gesamtheit aller Glukosewerte berücksichtigende Mittelwert der Glukosekonzentration und dessen Standardabweichung

- die Beurteilung von Glukoseschwankungen anhand des Variationskoeffizienten (man teilt die Standardabweichung durch den Mittelwert der Glukosekonzentration und nimmt das mal 100%)

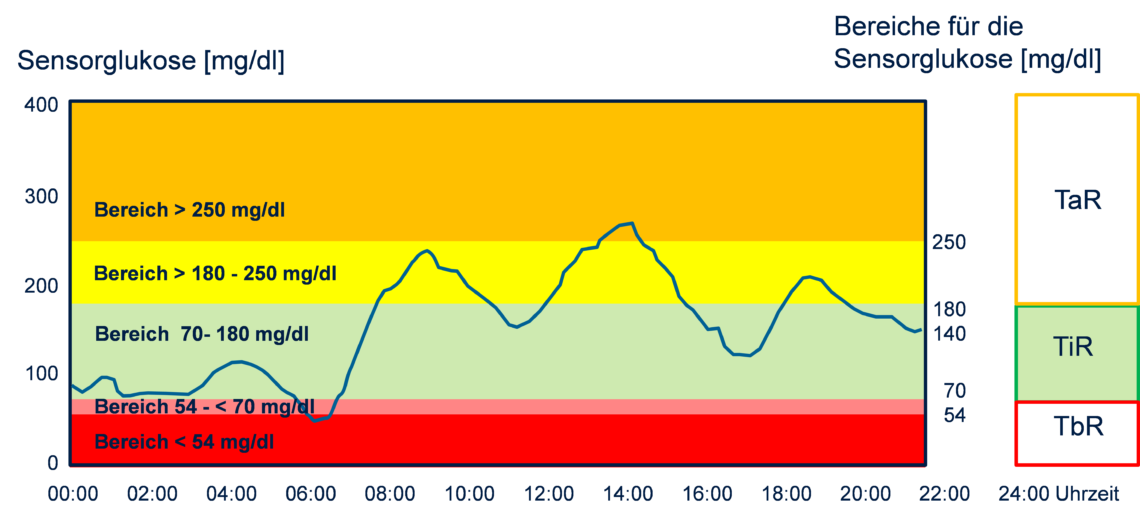

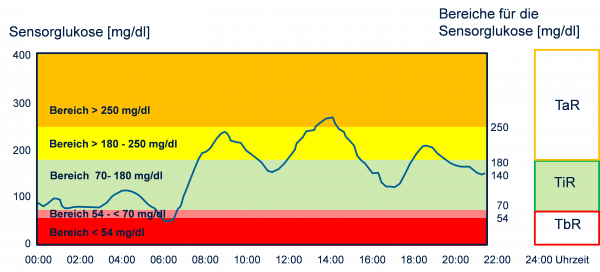

- die verbrachte Zeit pro Tag in definierten Glukosebereichen:

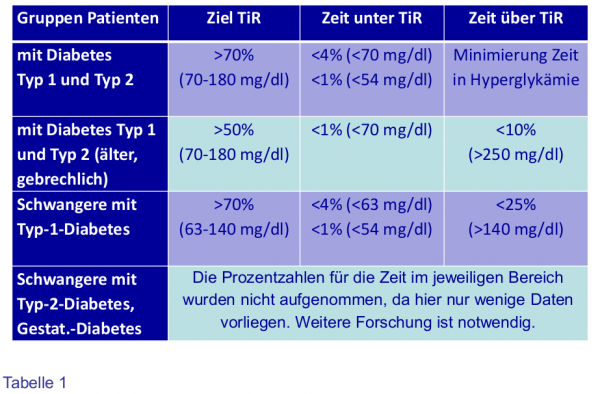

- Zeit im Zielbereich (TiR: „Time in Range“): 70-180 mg/dl (3,9-10,0 mmol/l)

- Zeit im Glukosebereich < 70 mg/dl (3,9 mmol/l)

- Zeit im Glukosebereich > 180 mg/dl (10,0 mmol/l)

- die Anzahl an Glukoseauslenkungen/Tag in den Glukosebereich < 70 mg/dl (3,9 mmol/l) (Rate an Hypoglykämien)

- die Anzahl an Glukoseauslenkungen/Tag in den Glukosebereich > 180 mg/dl (10,0 mmol/l) (Rate an Hyperglykämien)

Die wichtigsten Parameter

Die Verwendung dieser Parameter stellt einen sogenannten Paradigmenwechsel in der Diabetologie dar (Wechsel der Auffassung über die Zielgrößen der Diabetesbehandlung). Deshalb legte eine internationale Expertengruppe fest, diese Parameter zur Beurteilung der Diabeteseinstellung von Menschen mit Diabetes heranzuziehen [2]. Generell lässt sich anhand der CGM-Kurven am besten das Therapiemanagement von Menschen mit Diabetes beurteilen. Während das HbA1c für den Patienten nur ein Wert ist, dem er Glauben schenken kann oder auch nicht, zeigt eine CGM-Kurve, was er zu einer bestimmten Zeit getan hat (z.B. Essen, Sport) und wie sich das ausgewirkt hat. Als wichtigster Parameter hat sich der Anteil der Zeit im Glukosezielbereich von 70-180 mg/dl (3,9-10,0 mmol/l), die „Time in Range“, etabliert (Abb. 1). Diese hängt von der angewendeten Therapieform und dem Erfolg des Therapiemanagements ab. Typische Werte für Menschen mit Typ-1-Diabetes sind:- ICT: ca. 50%

- ICT plus CGM: ca. 50-55%

- Insulinpumpentherapie (CSII): ca. 60%

- sensorunterstützte Pumpentherapie (SuP): ca. 65%

- automatische Insulinabgabe mit einem AID-System: ≥ 70%

Andreas’ Beiträge zur „unblutiger Glukosemessung“ findet ihr hier.